「アパレル経営」を考えるとき、市場環境がどうなっているかは重要です。私もアパレルコンサルタントとして活動している中で聞こえてくる声があります。

アパレル不況を不安視する声

特に「アパレル業界やファッションビジネス市場の景気が悪いという声を多く聞く場合があります。

特に次のような声をよく聞きます。

・洋服は売れない、消費者は洋服離れしている。

・若者はファッションにお金をかけなくなった。

・どこどこのアパレルチェーン店は昨対業績90%を割っている。

・リアル店舗では洋服は売れない。ネット販売が主流だ。

・洋服のレンタルも出てきた。さらに売れなくなる。

これらの声を聞いていると「ファッションビジネス市場」は不況だと感じてしまいます。また「アパレル・ファッションビジネス市場」は「構造不況にある斜陽産業」ではないかと思ってしまいます。

アパレル経営の環境実態とは?

しかし、アパレル経営やファッションビジネスの経営環境の実際はどうなのでしょうか。

本質を見極めるために次の4つの観点から考察してみたいと思います。

1) 「アパレル、ファッションビジネス市場」のマクロ環境

2) どこの時代を基準としては「アパレル、ファッションビジネス市場」が不況だと言っているのか

3) 誰が「アパレル、ファッションビジネス市場」が不況だと言っているのか

4) どこを見て「アパレル、ファッションビジネス市場」が不況だと言っているのか

その上で、「アパレル・ファッションビジネス市場」で「売れる、売れない」の本当の要因、「アパレル・ファッションビジネス」において、経営の取るべき方向性を考察していきます。

1)「アパレル・ファッションビジネス市場」のマクロ環境

まずはデータより「アパレル・ファッションビジネス市場」のマクロ環境を考察していきたいと思います。

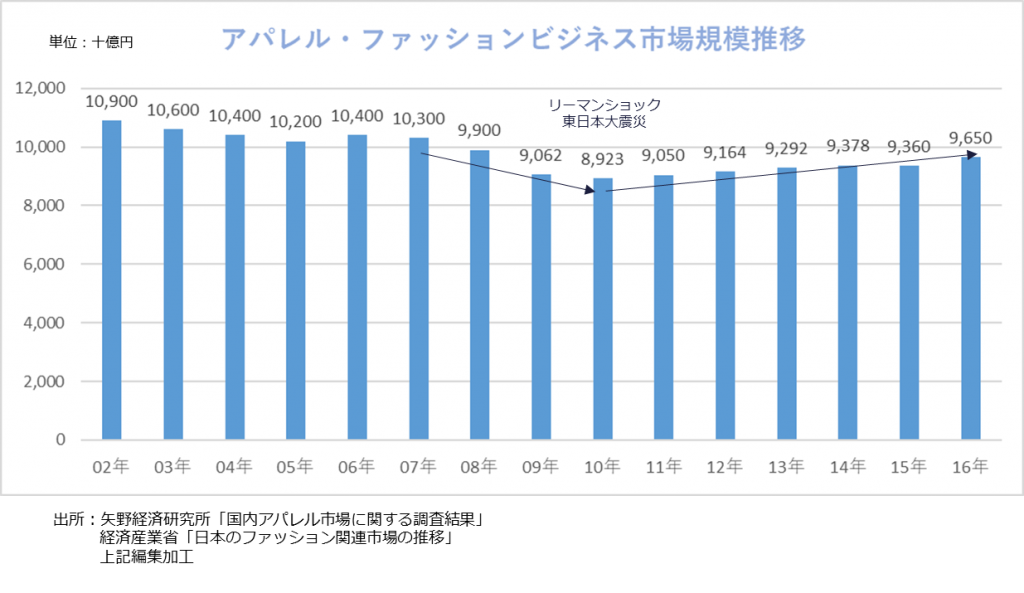

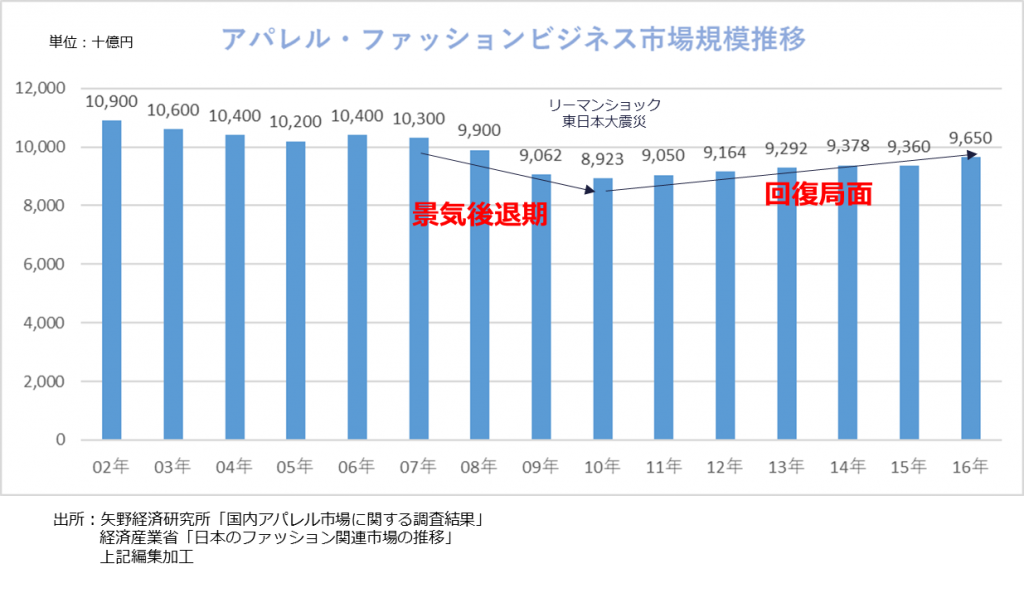

アパレル・ファッションビジネス市場規模の推移

ここ15年間のアパレル・ファッションビジネス市場規模の推移は次のようになっています。

リーマンショック、東日本大震災の影響によりアパレル・ファッションビジネス市場規模は2007年以降10兆円を下回りましたが2011年以降微増で推移しています。

この2011年度からの微増推移の要因は、消費マインドの回復、供給単価の上昇、ショッピングセンターなどの商業施設の増加、インバウンド消費が影響していると言われています。

2017年度のデータはありませんが、少しミクロなデータでアパレル・ファッションビジネス市場を見ると次のようになっています。

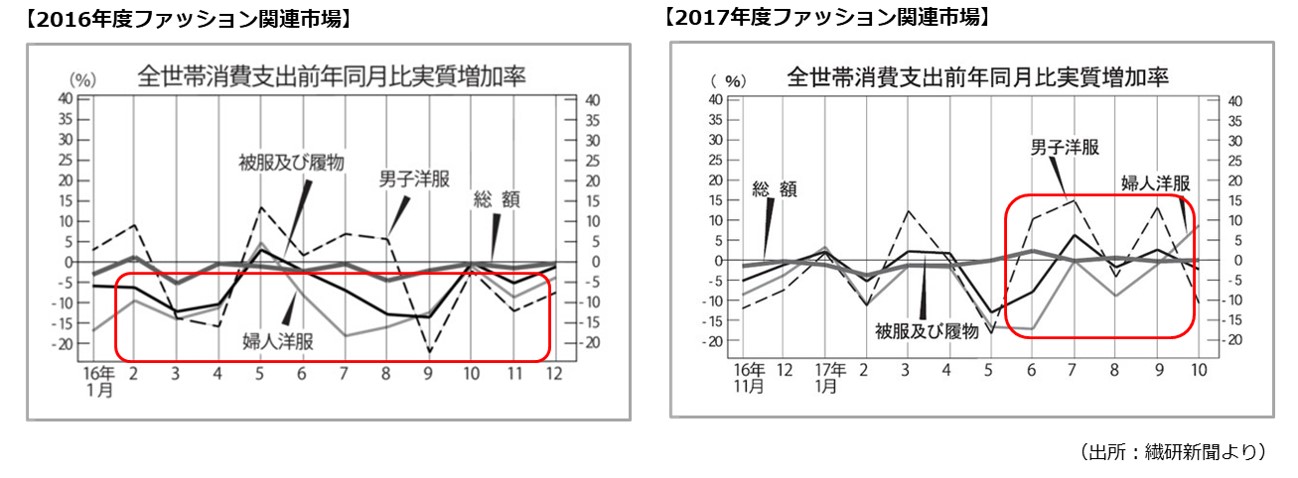

2016年 2017度 全世帯消費支出前年同月比実質増加率

総務省が発表しているデータで繊研新聞より引用しています。

2016年は年間を通して消費支出が前年同月を上回る月が少なく、特に「婦人洋服」は前年同月比を大きく下回る月が多くなっています。

これは台風等の天候要因、秋以降の暖冬により重衣料の動きが鈍かったことによると推測されます。

2017年前半も引き続き前年を下回る月が多いものの、5月を境に、男子洋服、婦人洋服、被服及び履物別にバラツキはあるものの、前年を上回る月が増えてきています。

消費支出の観点からも2017年は回復の兆しが見えてきていると言えます。

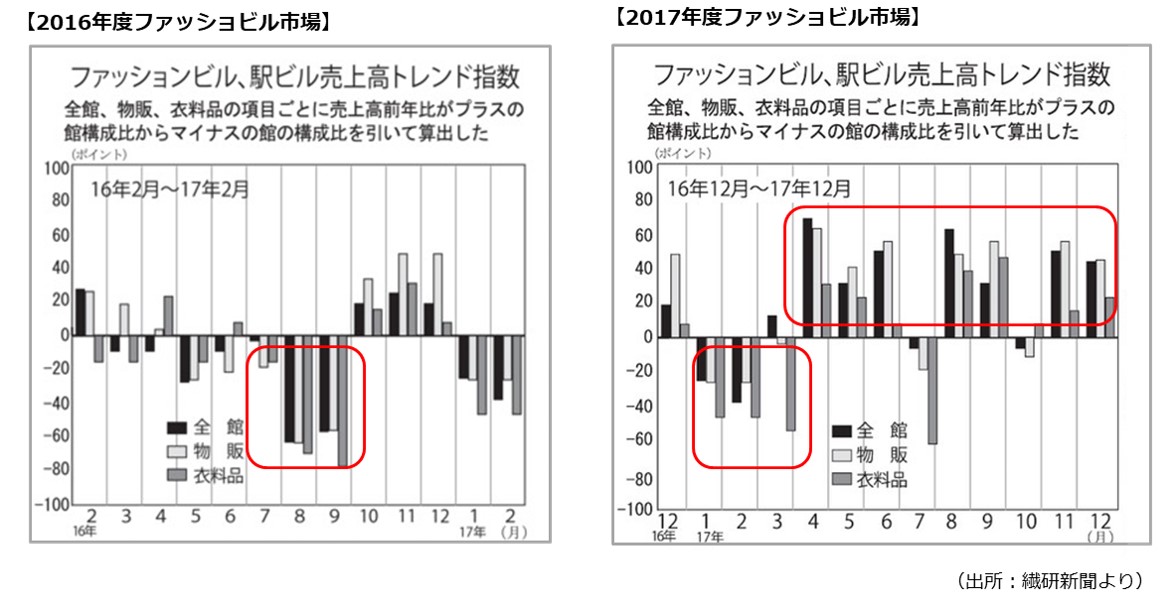

2016年 2017年度ファッションビル・駅ビル売上高トレンド指数

こちらのデータは繊研新聞が調査している主要ファッションビルの売上高のトレンドです。

2016年は7月より10月まで前年を大きく下回り年度を通し厳しい状況におかれていました。

その要因として、天候不良、トレンド商品の欠如などが挙げられます。

2017年は1月より3月まで再び前年を割りましたが4月より前年を上回る実績で推移し、確かな回復が実感できる推移となりました。

要因は天候の影響が軽微であったこと、相次いだファッションビルの改装、メーカー側の商品開発努力などが挙げられます。

「ファッションビル」はヤングレディース層をターゲットターゲットとしたテナントが多くアッパーミドル市場となりますがこの市場では回復の兆しが見えてきていると言えます。

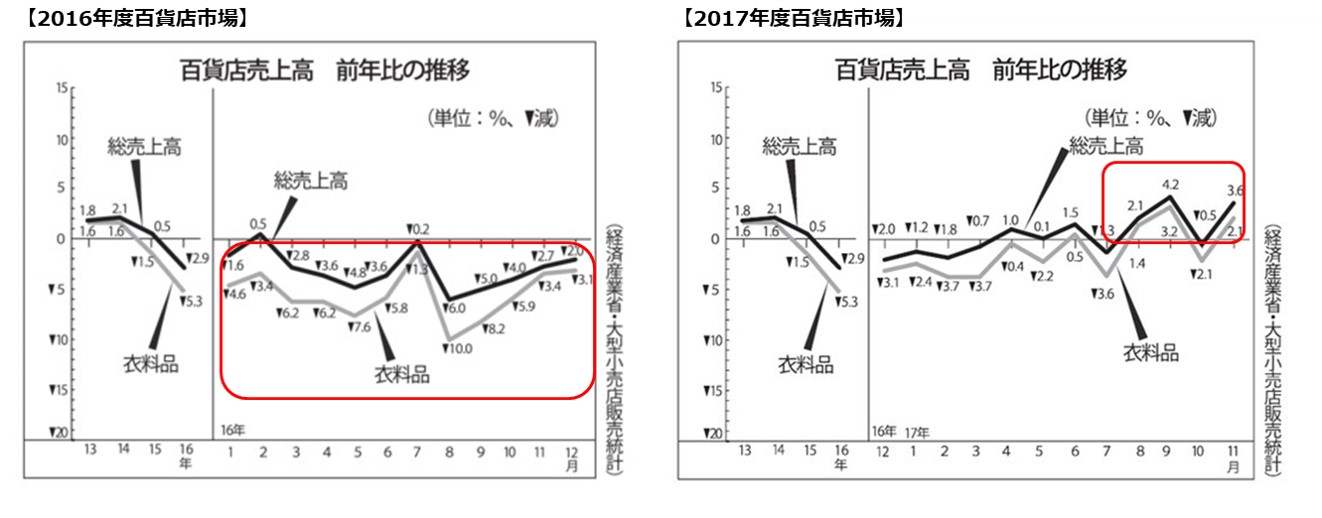

2017年百貨店売上高・前年比の推移

こちらのデータは日本百貨店協会のデータを繊研新聞が公表しているものです。

2016年はほぼ全月で前年売上高を下回る売上実績となっていました。

これはインバウンドの減少、衣料品の不振、天候要因によるところが大きく影響していたと考えられます。

苦戦を強いられていた百貨店市場ですが2017年4月前後よりインバウンド需要の復調、百貨店の営業努力などにより回復の兆しが見え、2017年8月より前年を上回る月が増加しており全体として回復の兆しが見えてきています。

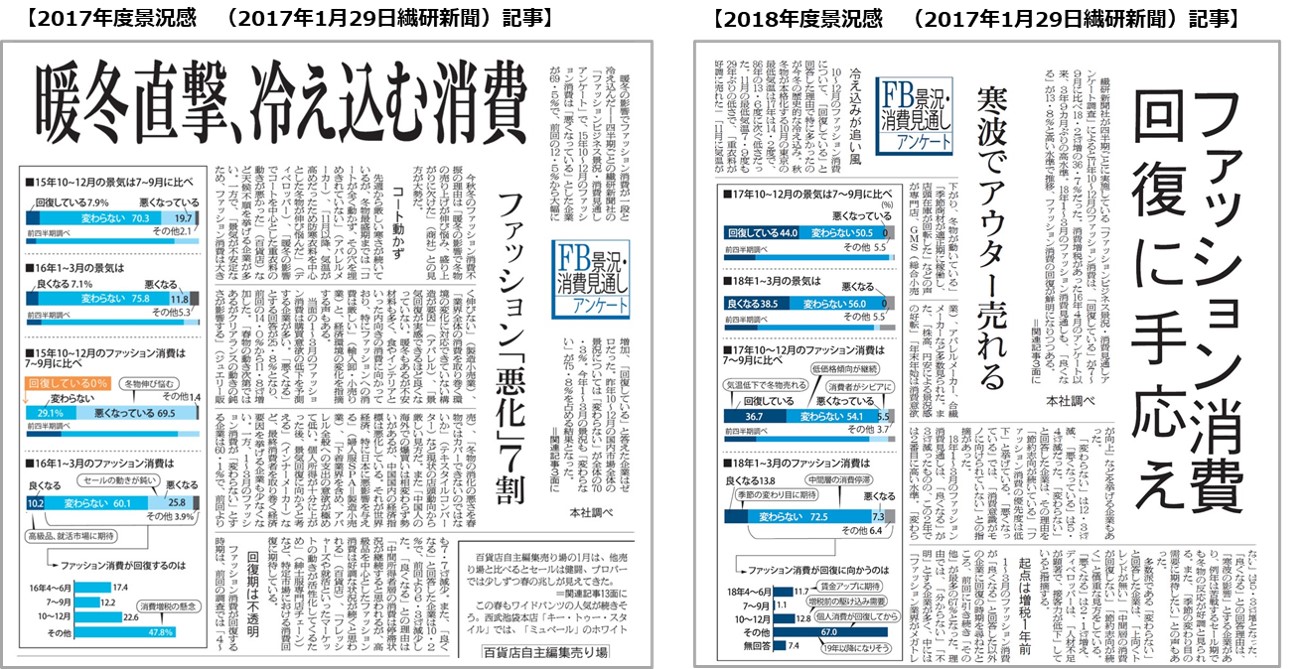

2018年 景況感

繊研新聞実施のアンケートによる景況感は、2016年のアパレル消費不振を踏まえ2017年は大変ネガティブな予想となっていました。

しかし2017年のアパレル消費の改善に伴い、2018年の景況感は大きく変わり、確かな回復が予想されています。

しかしながら企業間、ブランド間、店舗間の格差は拡大しており、好調企業と不振企業の明暗がはっきり分かれています。

(その他)

さらに私見ているクライアントのアパレル・ファッションビジネス小売店が、関東から上越にかけて約50店あります。ターゲットとする年齢層、価格帯、ファッションジャンルはバラバラです。これらの店舗の2017年度の数値の動きを見ていても、「全世帯消費支出前年同月比実質増加率」、「ファッションビル・駅ビル売上高トレンド指数」と同様の動きを見せています。

私のクライアントの店舗ですので、MD、VMD、接客、販売促進など教え込んでいますので高いレベルにあります。店舗、場所により確かに苦戦している店舗もありますが、2017年は売上昨対比を平均すると5~10%増で推移しています。特に5月頃から好調な店舗が多く、市場全体も好転しているように感じます。

こうしたデータより見るに、アパレル・ファッションビジネス市場は回復局面にあり、2017年度も回復局面は続いているように見えます。こうしたマクロ環境データより、アパレル・ファッションビジネス市場全体では「不況」「景気が悪い」とは言えないと言えるでしょう。但し販路、ポジション別にさらに見た場合、苦しいところがあるのは事実ですがこちらはセミナーにてご説明いたします。

2)どこの時代を基準としては「アパレル、ファッションビジネス市場」が不況だと言っているのか

まず「不況」という言葉の定義です。コトバンクでは次のように定義されています。

「景気循環の一局面で、経済が停滞している状態。雇用量・生産量などの縮小、物価・賃金や利子率などが低い水準を続ける」

ここで重要なのが、どこを基準として現在のアパレル・ファッションビジネス市場の状態を見ているかです。

アパレル・ファッションビジネス市場に関わらず、物事を比較するには基準となる対象がなくてはなりません。

例えば富士山は3,700mの標高と言っただけではそれがどれくらい高いのかが解りません。「エベレストが何m、高尾山が何m」といった比較対象があってこそ、富士山の標高の程度と意味が解っていきます。この場合ですと、エベレストには到底及ばないが、高尾山の○倍といった感じです。

それと同じく「アパレル・ファッションビジネスは不況」だといった時にいったいどの時代と比較しているのでしょうか。

私が感じるのは、この時間軸が実際に言っている方によって大きく前後しています。よく聞くのは1980年代の時代です。

DCブランドブーム、バブル期の時代でアパレル・ファッションビジネス市場が20兆円近くあった時代です。

残念ながら私はこの時代の空気感を知りません。そのためこの時代にビジネス環境にいなかった私のような40代の団塊ジュニア世代にはこの時代の比較概念がありません。

こうした時代と今のアパレル、ファッションビジネス市場を比較するのは無理があるというものです。

30代の方々からすればもはや教科書の歴史の時代でしょう。この時代と比較してしまうと、アパレル、ファッションビジネス市場以外のどの業種も「不況」ということになってしまうでしょう。

ここで時間軸をここ15年以内に戻してみましょう。

すると先ほど見たように、このように推移しています。

先の不況の定義より考えると、アパレル・ファッションビジネス市場が不況であったのは、市場規模が縮小している2008年~2010年であったと言えるのではないでしょうか。2010年からは回復局面となっており、「不況」と言うには無理があるでしょう。

3)誰が「アパレル業界やファッションビジネス市場」が不況だと言っているのか

次に注意しなくてはならないのは、「誰がアパレル・ファッションビジネスは不況だと言っているのか」です。

「アパレル、ファッション市場は不況だ」これらのコメントをしているのは実際に「売れないで困っている人達」です。

売れている方は「服が売れない」とは言わないでしょう。実際に売っているのですから。

ここで少し、別の事例を思い浮かべてください。

よくある会社の営業会議の様子です。

「売れない営業マン」の口癖はどの会社でも「市場が悪い、売れないのは自分のせいではない」です。

こういう方は営業部に必ず何名かいらっしゃいます。売れない営業マンほど売れない理由を外に向けます。一方で売れる営業マンはそんなことは言いません。

実はこの傾向は、アパレル・ファッションビジネス業界に関わらず業績不振の会社に見られる共通点です。

私はこれまで銀行、再生ファンド、コンサルタント業務を通じて1000社以上の業績不振会社の経営者のお話を聞いてきました。その9割の経営者は口を揃えて言うのが「不況だ」「景気が悪い」でした。

つまり、売れていない方々が「アパレル、ファッション市場は売れない、不況だ、市場が悪い」と言うのは当然で、それが本当に、アパレル、ファッション市場が不況であるかとの事実は因果関係が薄いのです。

対して売っている会社からは次のような声も聞こえてきます。

・しっかり売場を創ればモールや大手の影響を受けない(当社クライアント)

・しっかり提案すればちゃんと響く(当社クライアント)

・ブランドの価値を伝えて行けば顧客はついてくる(当社クライアント)

次に両者の違いを見ていきたいと思います。

4)どこを見て「アパレル、ファッションビジネス市場」が不況だと言っているのか

次に重要なのがどこを見て「不況」と言っているかです。実はここが一番重要です。

経営環境は外部環境と内部環境に分けることができます。

売れないと言っている方々は「会社の外を向いています」。つまり外部環境です。

外部環境とは消費者市場とか、館の集客力、つまり会社の外の世界です。

売れている方々は「会社の内を見ています」。つまり内部環境です。

内部環境とは経営レベルでは、戦略、マネジメント、組織。実務レベルでは、MD、VMD、接客といった、社内の内部のことです。

ここで整理すると

(売れない人の言うこと)

・洋服が売れない、洋服にお金を使わなくなった(外部環境)

・市場が縮小している(遠い時代と比較した外部環境)

・WEB市場の拡大、洋服レンタルなどの要因(外部環境)

(売れている人)

・しっかり売場を創ればモールや大手の影響を受けない(内部環境)。

・しっかり提案すればちゃんと響く(内部環境)。

・ブランドの価値を伝えて行けば顧客はついてくる(内部環境)。

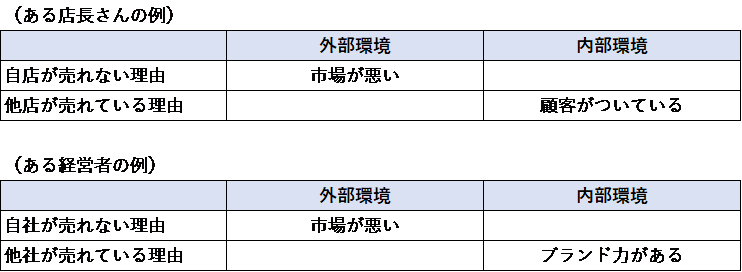

ところで面白い話を聞くことがありました。

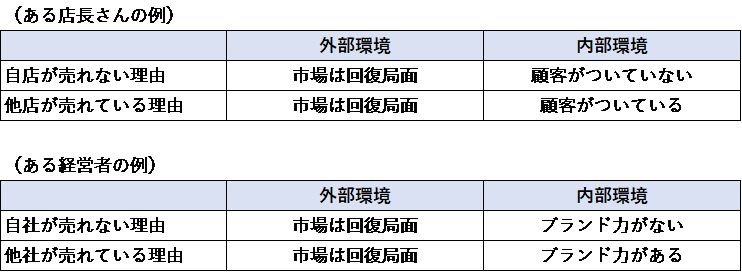

ある「売れていない」店舗の店長さんのコメントです。

やはり「市場が悪い」「館の集客が落ちている」と言っていました。

しかし館の営業会議の資料を見ると昨対実績を大きく超えて売っている店舗がありました。

理由を尋ねると「あのショップは顧客様ついている(接客力が高い)」ということを言っていました。

またあるアパレルメーカの経営者も、「アパレル、ファッション市場は売れない、不況だ、市場が悪い」と言っていました。

しかし競合するメーカーの中にはやはり昨対業績を大きく伸ばしている会社もありました。そこで理由を尋ねると「あそこはブランド力があるから」と言っていました。

この店長さんと経営者ですが、売れないのは共通して「アパレル、ファッション市場が悪い」、売れているお店や会社は、「顧客様がついている(接客力がある)」「ブランド力がある」と言っています。

整理するとこんな感じです。

ここで「おやっ」と思う方もいるかもしれません。

自店の売れない理由は外部環境にあって、他社の売れていない理由は内部環境に要因があります。

つまり対比の構造の軸が同じではないのです。

それでは、この店長さんの店舗が売れない本当の真因はどこにあるのでしょうか。

外部環境の条件は売れていない方も、売れている方も条件は同じです。しかも市場は先ほど見た通り「回復局面」にあります。本当の要因は内部環境に目を向けると明らかになります。

ある店長さんが言う、売れている店舗の理由が「顧客様がついている」からでした。

ある経営者の言う他社が売れている理由は、「ブランド力が高い」でした。

対してこの売れていないお店の要因も同じ内部環境から見てみましょう。

ライバル店に「顧客様が多い」と言っているくらいですから「顧客様が少ない」のでしょう。

対してこの売れていないお店の要因も同じ内部環境から見てみましょう。

ライバル店に「ブランンド力がある」と言っているくらいですから「ブランド力がない」のでしょう。

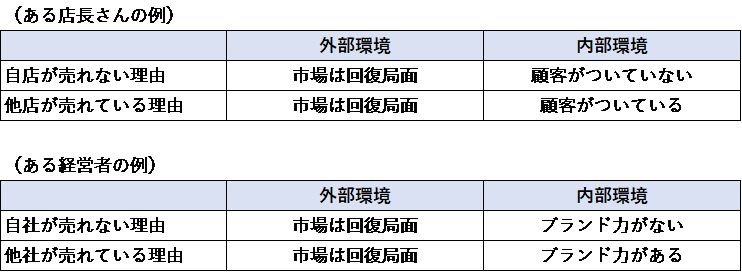

経営環境(外部環境、内部環境)の対比の軸を明確にしていくと次のような図式が成立します。ちなみに外部環境も先に見た通り「不況」ではないので補正させて整理すると次のようになります。

つまり、売れない理由は、売れているお店との上記の経営環境でいう内部環境の差に他なりません。本当の理由は外部環境ではないのです。

「アパレル・ファッションビジネス市場」で「売れる、売れない」の本当の要因とは?

当社ではアパレル・ファッションビジネス会社の事業評価、いわゆる事業デューデリジェンス業務を行っています。

一般的には経営環境のうち、市場環境に目が行きがちですが、当社が一番重視するのは内部環境です。つまり社内の状態が「売れるようになっているか」です。

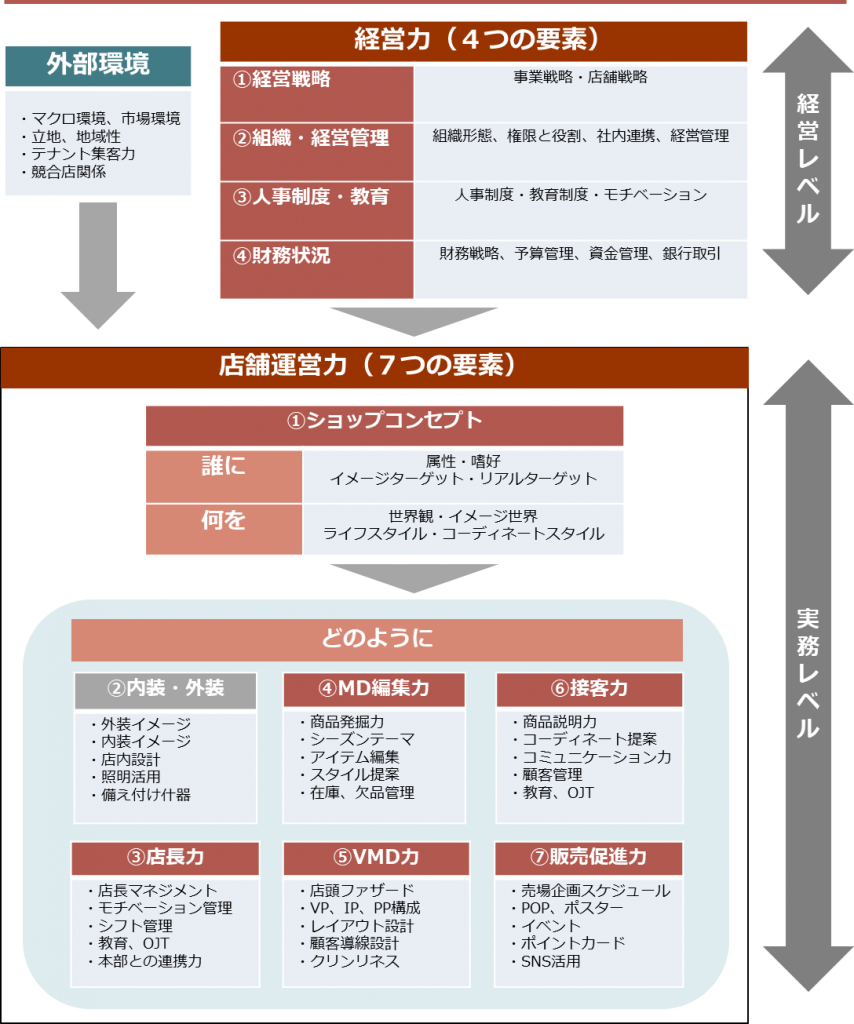

具体的には、アパレル・ファッションビジネス小売店の場合、「売るための要素」は、経営レベルでの経営力(4つの要素)、実務レベルでの店舗運営力(7つの要素)の11要素に集約されると定義しています(メーカーの場合は別の要素があります)。

アパレル・ファッションビジネス小売業「売る」ための要素

当社では事業デューデリジェンス業務の際に、これらの項目を実際のアパレル・ファッションビジネス会社、店舗を評価して経営状況を確認していきます。

そうするとこれらの項目が出来ている店舗は「売れている」、出来ていない店舗は「売れていない」。この明らかな相関関係が認められます。

売れないには売れない内部の理由、売れるには売れる内部の理由があります。

それは外部環境ではなく内部環境の11つの要素で殆ど説明できます。

要するに売れるための経営、店舗展開、店舗運営をしているか否かが重要ということです。

そして面白いのは、売れない店舗でも不足しているこれら要素を満たすと売れていきます。

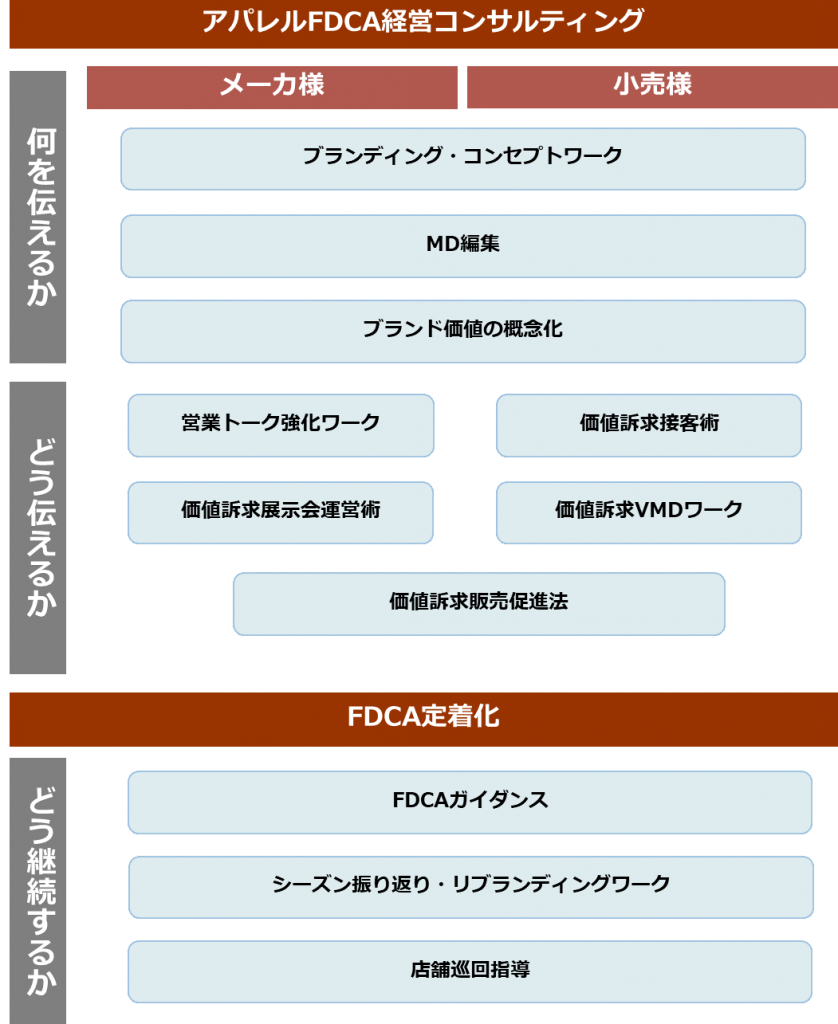

そのメソッドが「アパレルFDCA経営コンサルティング」となっています。

「アパレル・ファッションビジネス」において、経営の取るべき方向性

アパレル・ファッションビジネス経営を考えるうえで一番重要なのが、経営環境のうち、外部環境、内部環境のどちらに重みをおいて経営戦略の舵取りをするかということです。

例えば、

・洋服は売れない、消費者は洋服離れしている。

・日本のアパレル市場は縮小している

・アパレル・ファッションビジネスの流通構造が悪い

・テナントの集客力が昨対90%を割っている

・リアル店舗では売れない。ネット販売が主流だ。

・洋服のレンタルも出てきた。さらに売れなくなる。

これらの外部環境の話から経営戦略を取ると、新規事業とか、業態変更とか、勝負する場所を変えるといった内容になります。例えば次のような戦略です。

・雑貨や飲食など洋服以外の事業に業態変更する

・海外に進出する

・売れるテナントに移転する

・ネット販売事業を始める

・自社でもレンタル事業を始める

どれも膨大な資金が必要となる経営戦略となります。

また、これまでやっていないことですから新しい人材も必要となります。

大手の会社であれば上記の方向でも良いかもしれません。

資金力や余剰人員がいるためです。

しかしアパレル・ファッションビジネスの中小企業にこれらの経営戦略が取れるでしょうか。現実的には難しいのではないでしょうか。

これらの経営戦略を否定はしませんが「今出来ること」として現実的とは思えません。

補足すると、銀行から融資を受けてこれらの事業を始めるという方法も考えられます。

既存事業が上手くいっていれば融資が出る可能性もあります。

しかし、既存事業が上手くいっていないのであればこうした資金使途の融資はまずおりません。理由は、既存事業が赤字のなかでの新規事業は失敗する可能性が高いからです。

これはどこの銀行の「審査マニュアル」にも記載されている融資の原則です。

私も銀行の審査部にいたことがありますが、こうした融資案件があったときは迷わず融資の決裁を否決していました。

銀行審査部的視点で見ると次のように考えるからです。

・洋服以外の事業に業態変更する

⇒既存事業で成功していないのに何故新事業で成功できるの?

・海外に進出する

⇒国内市場ですら勝負にならないのに、なぜ未知の海外で勝負できるの?

・売れるテナントに移転する

⇒売れていない店舗はどこへいっても同じでは?それに家賃が上がります。

・ネット販売事業を始める

⇒ネット販売のノウハウがないのになぜ成功できるの?

・自社でもレンタル事業を始める

⇒ビジネスモデルどうするの?中小企業で出来ますか?

考えてみれば当然でしょう。

しかし内部環境に真摯に目を向けて経営戦略を取るとどうなるでしょうか。

例えば先程の店長さんの事例で考えてみたいと思います。

この場合、「なぜ顧客がついていないか」を追求していく必要があります。

先ほどの店舗運営力のショップコンセプト、MD編集力、接客力、VMD力、販売促進力などの項目に問題があると考えられます。または経営力のなかの組織、経営管理、人事制度、教育等に問題がある可能性もあります。不足する要素があれば補完していくことで売れるようになっていきます。

このように内部環境に目を向けて不足する経営要素を強化していくことでアパレル・ファッションビジネスの業績を向上させることが出来ます。

アパレルFDCA経営コンサルティング

つまり外部環境に目を向けているだけでは業績は向上していきません。

内部環境に目を向けて経営を強化していくことで業績を向上させることが出来るのです。

そのためのメソッドが「アパレルFDCA経営コンサルティング」です。

参考までに体系図をご覧ください。

当社はアパレル・ファッションビジネス経営を強くすることで、「ファッションが楽しい社会を創る」ことを事業目的としています。

ご購読ありがとうございました。